JAHA刊登我院霍勇教授团队有关胸痛中心认证 对AMI院内转归影响的中国数据分析

10月19日,我院心血管内科霍勇教授团队在美国心脏协会(AHA)旗下官方期刊《美国心脏学会杂志》(JAHA)发表了中国心血管病医疗质量改善项目—急性冠脉综合征(CCC-ACS)项目的最新分析报告,结果证实了胸痛中心(CPC)在中国发展和认证的重要性和有效性。

中国CPC的发展始于2010年,2016年7月,胸痛中心总部正式成立。为了寻找CPC认证对于改善中国急性心肌梗塞(AMI)患者预后的证据,该研究评估了CPC认证对于AMI患者入院7天内复合心血管事件风险的影响,从而评估CPC认证对于AMI患者医疗结局的改善情况,并进一步研究认证效果的持续性。

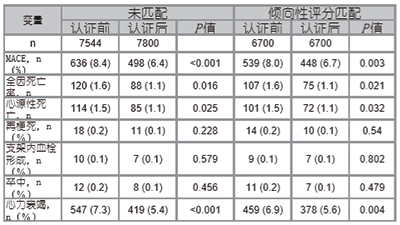

表1 入院7天内的终点事件差异比较

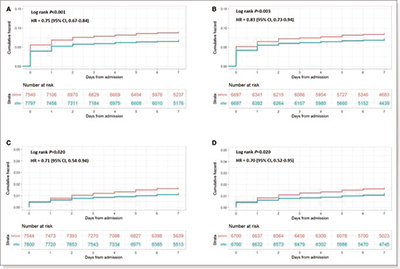

图1 入院7天内MACE和全因死亡的累积Kaplan-Meier曲线评估。总体研究人群(A)和倾向性评分匹配人群(B)的MACE事件对比。总体研究人群(C)和倾向评分匹配人群(D)的全因死亡事件对比。

这项回顾性分析基于预先设计的全国注册中国心血管病医疗质量改善项目—急性冠状脉综合征(CCC-ACS)项目,研究了40家通过CPC认证医院的15344例AMI患者。主要终点是入院7天内主要的不良心血管事件(MACE)发生率,包括全因死亡、再梗死、支架内血栓形成、卒中和心力衰竭。次要终点是全因死亡。为尽量减少认证前后两组人群的基线特征差异,进一步采用倾向性评分匹配选取研究对象,并比较两组之间终点事件的差异。在15344例入选的AMI患者中,包括认证前入院的7544名患者和认证后入院的7800名患者。倾向型评分匹配后,每组成功匹配各6700例。

根据认证状态(表1)比较入院7天内的终点事件,结果显示,在总体研究人群中,认证后入院的患者与认证前相比,MACE的发生率显著降低(6.4%vs.8.4%;P<0.001),主要归因于心力衰竭的改善。与认证前相比,认证后入院的患者全因死亡发生率亦显著降低(1.1%vs.1.6%;P=0.016)。

认证前后两组人群MACE和全因死亡的K-M曲线如图1所示,认证后人群两者风险均显著低于认证前。进一步多因素校正的Cox比例风险模型分析结果显示,CPC认证与较低的MACE风险(风险比:0.78,95%CI:0.68~0.91)和全因死亡风险(风险比:0.71,95%CI:0.51~0.99)有关。

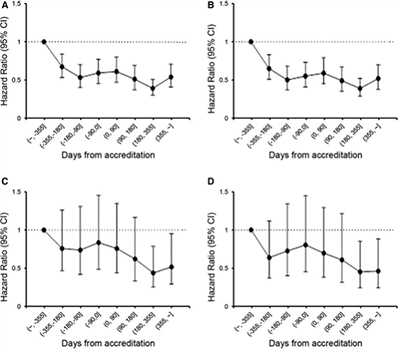

随着认证时间的推移,倾向性评分匹配人群中入院7天内的结局风险变化如图2所示:MACE和全因死亡的风险均呈反J型趋势,获得CPC认证后,MACE和全因死亡的风险逐渐降低,认证后的第一年风险最低,随后逐渐上升。

图2 认证时间和入院7天内患者结局关系。总体研究人群(A)和倾向性评分匹配人群(B)的MACE事件对比。总体研究人群(C)和倾向性评分匹配人群(D)的全因死亡事件对比。

这是中国第一项有关胸痛中心认证与AMI患者院内主要心血管事件之间关系的研究。通过大规模国家注册登记数据,倾向性评分匹配分析显示,获得CPC认证后,AMI患者入院7天内的院内结局比认证前更好。尽管我国CPC认证的历史相对较短,但认证的获益也可以显现出来。

文章指出,这项研究的重要发现是入院7天内的心血管风险与认证时间之间遵循反J形曲线,心血管风险下降发生在认证后的第一年,然后逐渐上升,这为再认证机制提供了理论依据。

2018年1月,考虑到促进持续质量改进的必要性,中国胸痛中心总部正式建立了再认证协议和标准,要求首次CPC认证的有效期为3年,3年后应当参加再认证,通过再认证后有效期延长为5年,以后每5年进行一次再认证。

文章在讨论部分里也谈到了研究的不足:该研究为回顾性观察、选取心力衰竭为主要终点目标之一、项目医院可能无法整体性反映全国的情况、并非所有急性胸痛患者纳入研究、研究目标未分析认证对长期结果改善的影响等。这些也为进一步开展研究提供了线索。

该论文的通讯作者为霍勇教授,第一作者为范芳芳副研究员,共同第一作者为李昱熙主治医师。

(心血管内科)