科室动态

【科研动态】“核素+荧光”双剑合璧,北大医院创新成果让前列腺癌手术有了升级版GPS导航

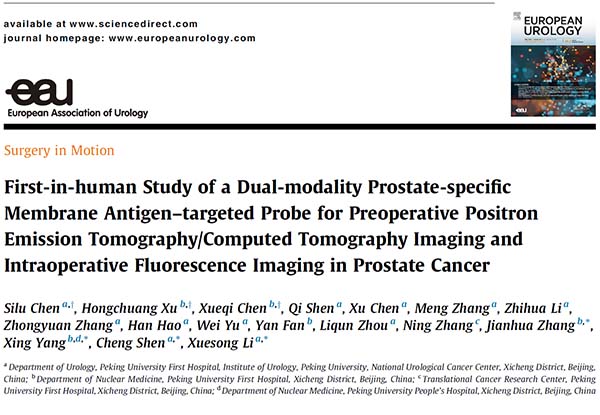

近日,北京大学第一医院泌尿外科李学松、谌诚教授团队与核医学科张建华教授团队合作的“靶向PSMA的核素/荧光双模态探针在前列腺癌术前PET/CT显像和术中荧光导航单臂前瞻性队列研究”成果,发表于泌尿外科顶级期刊《European Urology》(IF=25.3)。该研究为首项将靶向PSMA的核素/荧光双模态探针用于前列腺癌术前诊断和术中荧光导航的临床研究。泌尿外科与核医学科深度合作,系统性完成探针设计、剂量摸索及临床转化的全过程,首次实现单次注射同步支持术前精准分期与术中实时导航,为前列腺癌精准手术提供了革新性解决方案。

前列腺癌作为全球男性常见的恶性肿瘤之一,其发病率和死亡率在分别位居第二位和第五位。前列腺癌具有多灶生长和浸润生长,易突破包膜侵犯周围组织等特性。前列腺癌手术的难点在于盆腔狭小空间内肿瘤完整切除与功能结构保留的精准平衡。当前前列腺癌手术切缘主要依赖术者经验判断,结合术中白光下有限的视觉信息,导致术中难以精准识别肿瘤边界和手术切缘床的肿瘤残留。

68Ga-P3术前PET/CT显像及术中荧光显像的流程

68Ga-P3是一款基于三七素-脲基骨架设计的靶向PSMA核素/荧光双模态探针。该探针以DOTA为放射性核素螯合剂,吲哚菁绿衍生物为荧光团,通过羧酸修饰的连接基团优化其代谢动力学特性。研究发现,68Ga-P3在临床应用中具有良好的安全性。研究过程中,所有患者均未观察到严重不良事件,也未发现与注射68Ga-P3、PET/CT显像和荧光显像相关的不良事件。

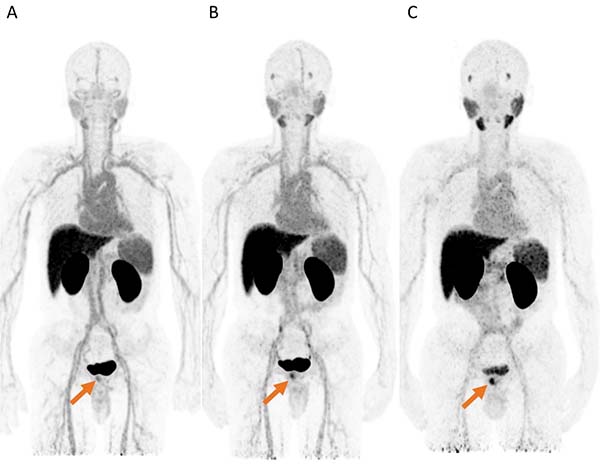

注射68Ga-P3后30分钟(A)、60分钟(B)、120分钟(C)的最大密度投影图像

在放射性活度为3.7 MBq/kg的给药剂量下,可获得满意的PET显像图像质量。68Ga-P3在肾、肝、甲状腺、脾和前列腺中的器官剂量最高。据估算,68Ga-P3的有效剂量为6.00±1.15 mSv/MBq。随着时间延长,肿瘤部位的放射性摄取量逐渐增加,于注射后120分钟达到最佳肿瘤-背景比。在注射后2小时,中位肿瘤最大标准化摄取值(SUVmax)为5.3 (4.1-8.1),肿瘤SUVmax与背景SUVmax比值的中位值为2.4 (1.8-3.3)。68Ga-P3 PET/CT在前列腺肿瘤定位的灵敏度、特异性、阴性预测值和阳性预测值分别为79.1%、90.4%、81.5%和89.0%。

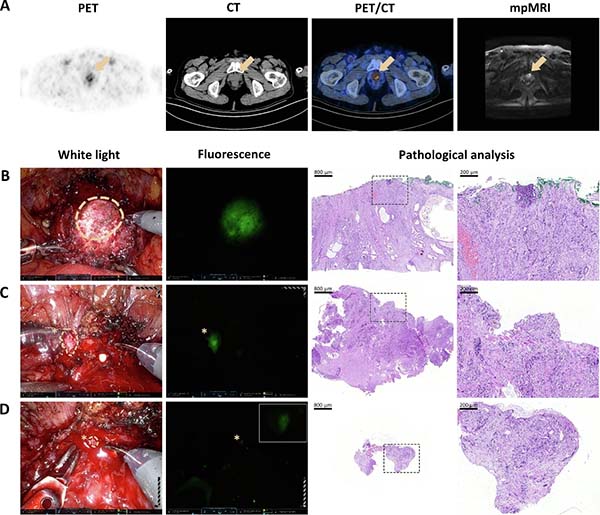

68Ga-P3识别前列腺尖部肿瘤及盆腔残留病灶

本研究所有手术均由谌诚主任医师团队完成。研究发现,术中使用荧光显像技术进行观察并获得组织病理结果的区域包括97处前列腺手术切缘和2处残留病灶。术中使用荧光显像观察前列腺表面及残留病灶,其总体的阴性预测值为100%,阳性预测值为43.8%,准确度为90.9%。88.9%的假阳性区域为肿瘤临近手术切缘的区域,这表明假阳性信号主要源于邻近手术切缘的前列腺病灶内68Ga-P3的荧光信号穿透病灶表面组织所致,对术中肿瘤定位具有重要价值。研究还发现,当68Ga-P3给药剂量升高时,阳性预测值和准确度呈现上升趋势。当给药剂量为40μg/kg时,阴性预测值为100%,阳性预测值和准确度最高,分别为57.1%、92.3%。在术后6周和术后3月,并无患者因手术切缘阳性或盆腔肿瘤残留导致PSA升高。

综上所述,该探针只需单次注射,即可借助术前PET/CT显像,实现对肿瘤的精准分期与定位;而在手术过程中,该探针又能通过荧光显像技术,为肿瘤切除提供实时可视化的导航,有效克服了传统手术中肿瘤边界识别困难的难题,极大地提升了手术切除的精准性。基于其独特优势,对于肿瘤靠近前列腺包膜的患者而言,68Ga-P3的应用有望显著降低手术切缘阳性率,减少术后肿瘤残留的风险。该成果标志着泌尿外科与核医学科跨学科协作的创新突破,为前列腺癌患者提供了从诊断到治疗的全流程精准解决方案。

本研究通讯作者为泌尿外科李学松教授、谌诚主任医师,核医学科张建华主任医师、北京大学人民医院核医学科杨兴研究员;共同第一作者为泌尿外科博士研究生陈思鹭、核医学科徐红闯副研究员和陈雪祺主治医师。泌尿外科沈棋副主任医师、陈旭主管护师、李志华副主任护师为本论文做出重要贡献。

通讯作者简介

李学松

主任医师,教授,博士研究生导师,博士后合作导师,北京大学泌尿外科研究所副所长,北大医院泌尿外科主任。中国医师协会泌尿外科医师分会(CUDA)第四届委员会副会长、中国医疗保健国际交流促进会泌尿男性生殖医学分会副主任委员、中华医学会泌尿外科学分会(CUA)机器人学组委员兼副秘书长、CUDA上尿路修复协作组组长、CUDA上尿路尿路上皮癌(UTUC)协作组组长、CUDA修复重建学组副组长、CUDA数字与人工智能学组副组长、中国医师协会毕业后医学教育外科(泌尿外科方向)专业委员会副主任委员、中国医学装备协会人工智能和医用机器人工作委员会第二届常务委员、北京癌症防治学会泌尿肿瘤专业委员会主任委员、北京医学会泌尿外科学分会尿路修复与重建学组副组长、亚洲机器人泌尿外科学会(ARUS)临床研究委员会委员、世界机器人学会学术主席(SRS,Academic Chair)等。

在中英文杂志发表论文330余篇,其中第一或通讯作者发表SCI论文180余篇,获得国家实用新型专利15项,参编或编译泌尿外科专业书籍23部。主持国自然科学基金3项,科技部重点研发计划1项(课题负责人),北京市自然科学基金2项,北京市科技计划1项,首都卫生发展科研专项重点攻关项目1项,研究总经费2700余万元。获得省部级以上奖项8项。

谌诚

主任医师、副教授,北京大学第一医院泌尿外科机器人专业组组长,CUDA微创及机器人学组委员兼秘书长,北京医学会器官移植分会青年委员会委员。研究方向为泌尿系统肿瘤的微创治疗,尤其是在前列腺癌的机器人手术治疗方面,主持北京市自然科学基金1项。以第一作者或通讯作者(含共同第一作者或共同通讯作者)在Eur Urol、J Urol、Eur Urol Focus等期刊发表十余篇SCI。

张建华

主任医师、副教授、博士研究生导师,北大医院核医学科副主任。研究方向为新型分子影像探针的临床转化;核素诊疗一体化等。任中华医学会核医学分会青年委员、PET/CT学组委员,北京医学会核医学分会委员兼秘书,中国核学会核医学分会常务理事,中国抗癌协会肿瘤影像专业委员会常委,中国人体健康科技促进会肿瘤医学影像专委会秘书长,《Cancer Innovation》青年编委及《iRadiology》青年编委等。近5年以第一作者或通讯作者在Eur Urol、J Nucl Med、Eur J Nucl Med Mol Imaging等国际知名期刊发表20余篇SCI文章。副主编教材、专著4部,参编专著、教材13部、专家共识/指南5项。

(泌尿外科、科研处)

北京市西城区西什库大街8号

北京市西城区西什库大街8号 100034

100034 83572211

83572211