科室动态

【闪光的青春】首都卫生健康系统青年榜样——邓健文

在健康北京建设的蓬勃浪潮中,青年医者正以热血与智慧,书写新时代青年的使命担当。今天,首届首都卫生健康系统青年榜样颁奖盛典在北京广播电视台等多个平台首播,来自各个领域的青年代表们齐聚这场凝聚着青春力量与医者情怀的盛会,他们用掷地有声的誓言,诉说对生命的庄严承诺;以躬身力行的实践,诠释医学的人文温度。

首都卫生健康系统青年榜样

北大医院罕见病医学中心副主任、神经内科党支部书记邓健文在众多优秀青年医者中脱颖而出,荣获“第一届首都卫生健康系统青年榜样”称号。这份荣誉不仅是对他个人卓越成就的肯定,更激励着无数青年医者,在守护人民健康的征程中笃定前行,绽放更耀眼的光芒。

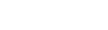

邓健文

研究员/博士生导师

罕见病医学中心副主任、神经内科党支部书记,主要从事神经遗传病的致病基因发掘、致病机制研究及基因治疗干预,曾荣获国自然优秀青年科学基金、北京市科技新星、北京市自然科学奖、江西省科技进步奖等荣誉。

自2018年加入北大医院神经内科后,邓健文专攻眼咽远端型肌病这一罕见病。2020年,他带领团队发现了眼咽远端型肌病在中国患者里最常见的致病基因,并命名为“GIPC1”,实现了相关研究在国内“从0到1”的跨越,为该病的治疗提供潜在靶点。

时空交错 与罕见病结下不解之缘

2010年,一位22岁的福建姑娘连续几个月双腿无力,即使进行了全身检查依然没有找到病因。辗转求诊,她来到了北大医院神经内科。当时神经内科的王朝霞和袁云医生已经在神经系统罕见病领域有相关研究。通过严谨的临床检查,结合骨骼肌病理分析,这位年轻患者被诊断为“眼咽远端型肌病”。

眼咽远端型肌病是一种以眼、面、咽部及远端肢体肌肉无力为特征的遗传性肌肉疾病,一直面临着诊断难、治疗难、缺医少药的现状。自1977年日本首次描述了这种罕见病患者画像后,40多年来,全球范围内仅报道了300多例患者。

也是在2010年,邓健文直博进入中国科学院大学,开始渐冻症等罕见病的研究。六年扎实的理论研究和两年的博士后训练让邓健文不断成长,但由于无法直接接触病例,他只能通过报道和资讯间接研究。“理论研究与临床实践是密不可分的,只有到临床上才能真正研究出有效的治疗方案。”基于这样的信念,邓健文在2018年加入了北大医院神经内科,开始了与眼咽远端型肌病的“正面搏斗”。

孤勇逐光 破解罕见病诊断难题

罕见病之所以罕见,不仅因为病例稀少,更在于每个病例的临床表现都大不相同,许多患者往往被误诊、漏诊。目前,全球发现的罕见病超7000种,60%都属于神经系统疾病,仅有5%-10%的已知罕见病存在有效的治疗药物或治疗方案。邓健文说,许多人不了解神经系统罕见病,其实大家熟知的“渐冻症”就属于这一类。

治疗罕见病的第一步是找到致病基因,但这也是最为困难的一步,往往数年的苦苦追寻依然找不到突破口。面对眼咽远端型肌病这样“扑朔迷离”、遗传方式复杂的遗传病,致病基因鉴定面临着巨大挑战。邓健文和王朝霞团队迎难而上,结合了多种遗传学分析手段,探索眼咽远端型肌病的致病基因。

仅用两年时间,他们的研究就取得了突破性进展。2020年,邓健文团队报道了眼咽远端型肌病在中国患者里最常见的致病基因,并在3年时间内连续找到了3个致病基因,解决了国内75%以上该类疾病患者的精准诊断问题,也迅速将这一领域的研究推向了热点。

许多国内外学者也开始研究这类基因的临床表现,并在渐冻症和阿尔茨海默病等疾病的研究中找到了相关联的地方。“有学者发现,我们所报道的一些神经系统罕见病的基因突变,其临床表现可以在部分常见病中体现。”罕见病作为一个特殊的研究模型,也为常见病的治疗提供了一些新的思路。

肩负使命 共筑罕见病诊疗新篇

2019年2月,在国家政策推动下,北大医院集结多个临床学科和遗传学领域专家,率先成立了罕见病中心。国家卫生健康委还遴选了324家罕见病诊疗实力较强的医院组建了全国罕见病诊疗协作网,发挥优质医疗资源辐射带动作用,北大医院是北京市的牵头医院。

2022年,邓健文成为博士研究生导师,开始招收博士生并指导科研工作。“做科研要耐得住寂寞,才能有所突破”、“医生要做好基础研究,才能在自己的领域开拓创新”,这是他最常对学生说的话。邓健文的办公室就在实验室旁,除了自己的日常研究,他常常去看学生做实验的情况,并耐心给予他们指导。

作为神经内科的青年骨干,邓健文在去年8月获批了国家优秀青年科学基金项目。这更让他深刻意识到,自己肩负的不仅是个人学术理想,还有守护罕见病患者希望的使命。眼咽远端型肌病的致病基因还未完全突破,这也成了邓健文未来科研生涯中的一项重要任务。他深知,完全破译致病基因密码,仍是未来科研道路上必须跨越的“险峰”。

虽然目前多数罕见病并没有特效药,但帮助患者确诊并给予辅助性治疗,可以很大程度上提升他们的生活质量和信心。“每帮助一个罕见病患者,就守护了一个即将破碎的家庭。”邓健文与团队正以“孤勇者”的姿态深耕这片领域,那些来自患者的真挚反馈,化作他继续攀登罕见病科研高峰的不竭动力,激励着他在守护生命的道路上步履不停,奋勇向前。

罕见病并不“罕见”。在北大医院,邓健文这位85后青年正带领他的团队,化身罕见病研究的“孤勇者”,以青年医者的锐气与担当,向罕见病诊疗的“险峰”攀登。这份对生命的敬畏、对科学的执着,不仅为罕见病患者点亮希望,更成为新时代青年医务工作者践行初心的生动注脚。

(神经内科、罕见病医学中心)

北京市西城区西什库大街8号

北京市西城区西什库大街8号 100034

100034 83572211

83572211